「ジュリアス様、ご依頼されていたエリューシオンとフェリシアの最新データをお持ちしました」

「うむ、わざわざすまない、オスカー」

ジュリアスは執務室の机に腰掛けたまま、オスカーから受け取った書類を厳しい表情で見つめていた。

「ロザリアとアンジェリーク、二人の育成は順調なようだな」

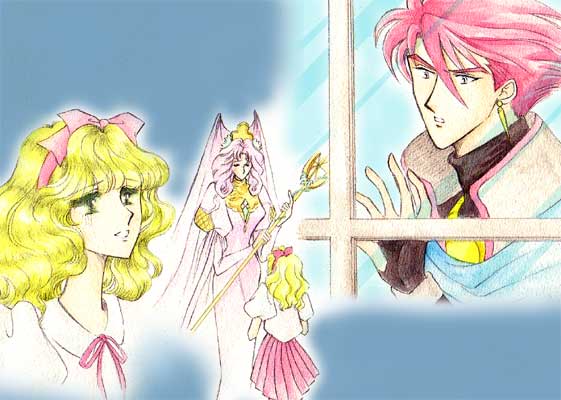

ジュリアスはいつものようにごく冷静に言葉を紡いでいたが、その唇からロザリア、という言葉が出た瞬間だけ僅かにその厳しい表情が弛んだのを、オスカーは見逃していなかった。

執務に関する会話のときは、ジュリアス様がその厳しい表情を崩される事はほとんどない。

しかしロザリアの事を語る時だけは、その厳しい顔だちは柔和な光に縁取られ、首座の守護聖としてではなく、1人の恋する男としての表情を覗かせる。

女王試験が始まって3ヶ月が経つ頃から、明らかにジュリアス様はロザリアと多くの時間を過ごし、結果的にアンジェリークとは疎遠になっていった。

その事でアンジェリークが傷付いているのを知って労ってやりたいと思う自分もいるが、その反面ではジュリアス様とロザリアが親密になっていく事に喜びを隠せない、醜い自分が存在しているのもまた、隠しようのない事実だった。

「そなたはこの試験、どちらが女王になると思うか?」

ジュリアスの質問にオスカーは思考を中断して顔を上げると、手元の資料にもう一度目を落とした。

「…育成の面では、やはりアンジェリークは初期の土地整備に失敗した件が響いているようです。かなり頑張って巻き返してはいますが、おそらくロザリア優勢のまま、1ヶ月後にも決着がつくのではないかと」

「そうか…やはりそう思うか…」

ジュリアスがその時一瞬見せた迷うような瞳の色に、オスカーは突然言い様のない不安に襲われた。

何故だ?

いつもロザリアの優位を聞かされるたび、ジュリアス様の瞳にははっきりとこちらに伝わってくる程明らかな喜びの色が浮かんでいたはずなのに。

どうして今は、その瞳には喜びよりも戸惑いの色が浮かんでいるんだ?

ジュリアス様は、裏表のない性格で隠し事が出来ないところがある。

もちろん仕事に関する事であれば、自分の感情よりも仕事を優先させる方なので、感情を隠して行動する事もできる。

しかし恋愛ごとに関していえば、まるで初心な少年のように自分を偽る事が出来ず、好意を隠すような真似はおよそ出来るお方ではない。

恋愛の駆け引きに疎くて真直ぐな方だからこそ──アンジェリークはジュリアス様に惹かれ、そしてジュリアス様はそんな彼女の気持ちに気付く事が出来ないのだ。

「…私はアンジェリークとはあまり親しくしていないのだが、彼女が一生懸命頑張っているのはわかっている。ただ、ロザリアと違って女王となる教育を受けていないだけに、育成に戸惑いが見えるのだ。彼女も女王となる素質は十分に備わっていると思うのだが…。オスカー、そなたはアンジェリークと特に親しくしていると聞いているが、今後も育成の手助けをしてやってくれないだろうか?」

わかりましたと答えながら、俺は今度こそ不安が押し寄せてくるのを押しとどめる事が出来なかった。

一体この不安感の正体は、なんなのだ?

「失礼します、ジュリアスさま」

ノックの音と共に軽やかに響く、聞き慣れた鈴のような声に振り向くと、今まさに彼女について話をしていた本人───アンジェリークが部屋に入ってくるところだった。

「あっ、オスカーさまもいらっしゃってたんですね、こんにちは!!…えーと、お邪魔でしたら私、また後で伺いましょうか?」

アンジェリークは胸の前に抱えたファイルを何度も握り直しながら、落ち着きのない様子で尋ねてくる。

きっと、ジュリアス様の前だから緊張しているのだろう。

自分の前ではついぞ見せた事のない恥じらいの様子に、オスカーの心に冷たい感覚が広がっていく。

「いや、構わぬ。用があるなら伺おう」

ジュリアスが向けた言葉の思いも寄らぬ柔らかい響きに、アンジェリークの顔にもぱあっ、と笑顔が広がる。

「あ、あの育成をお願いしたかったんです!えと、す、少しで結構ですので、よろしくお願いしますっ!!」

そう言いながら、アンジェリークは勢い良く頭を下げた。

「育成か。私の力は、自らを導く光を与えるものだ。この力を欲するとは、なかなか感心な事だ」

特に親密な言葉ではないにしろ、それは普段からあまりジュリアスと親しくしていない今のアンジェリークにとっては十分すぎる程嬉しいものだった。

「はっはい、ジュリアスさまにそう言っていただけて光栄です!私、これからも頑張ります!」

嬉しさと緊張で顔を紅潮させ、言葉が途切れ途切れのアンジェリーク。

彼女の瞳には今、すぐ傍らにいる俺の姿など目に入っていないのだろう。

オスカーは心の中で小さく溜息をつくと、暗い思いを振り切るように、いつものシニカルな微笑を口元に乗せた。

「お嬢ちゃん、ジュリアス様と楽しくお話し中のところ申し訳ないんだが、俺には特に用はないのかな?」

「あっ!そうだ、私オスカーさまにも用事があったんです!ちょうど良かった!!」

アンジェリークが、今まさに気付いたとでも言うようにこちらを見た。

おいおい、いくらなんでも俺の存在を忘れていたんじゃないだろうな?

「お兄ちゃん」でもいいから、少しは俺の事も気にかけてくれたって罰はあたらないだろう?

「えーと、オスカーさまにも育成を少し、お願いしたかったんです。さっき執務室にお邪魔したらいらっしゃらなかったみたいなんで…きゃっ、私ったらジュリアスさまの執務室でこんな事お願いしちゃって、ごめんなさい!!」

ジュリアス様は「構わぬ」と言いながら、穏やかな表情でアンジェリークを見つめていた。

俺はまた、何故かそのジュリアス様の表情に不安を消し去る事が出来ないまま「わかった、育成だな。お嬢ちゃんの期待は裏切らないぜ」などと軽口を叩く事しかできなかった。

俺は自分の執務室に戻ってからも、この得体のしれない不安が何なのかを推し量るべく、先程の育成データの資料を見つめていた。

資料の数値は、ロザリアの育成の優位さをはっきりと示している。

アンジェリークも必死で頑張ってはいるが、今のペースなら間違いなく、1ヶ月後にはロザリアが女王になる。

そうすればロザリアと姉妹のように仲の良いアンジェリークの事だ、きっと補佐官の職を拝命するだろう。

そうしてアンジェリークの側にいて支え続けていれば──彼女の心が俺の方を向いてくれる日が来るかもしれない。

気の長い話でも構わない、それくらい俺は彼女が大切だ。

この俺が本気を出せば、いつか必ず彼女を振り向かせてみせるという自信もある。

なのに、この言いしれない焦りは何なんだ?

オスカーはふと部屋の時計を見て、執務時間が終わりを告げている事に気がついた。

とにかく今は、約束した育成をするのが先決だな──

じっとしているのも耐えられないような焦燥感を振り切るべく、足早に王立研究院へと向かっていった。

王立研究院の奥の間は、無気味な程しん、と静まり返っていた。

その一段高い場所にある水盤の前に歩を進めながら、オスカーはジュリアスの姿を目で探した。

通常の執務時間が終わると同時に、守護聖はこの奥の間への入室を許可される。

ジュリアスは育成を依頼された日は、例えどんなに忙しくしていようとも必ず仕事を一時中断して、この奥の間にいの一番に現れる。

それは女王試験と女王候補の意志を何よりも優先するジュリアスならではの、決まりごとと言っても良かった。

しかし今、ジュリアスの姿はここにはない。

(珍しい事もあるものだな…)

オスカーはその事実を若干訝しく感じながらも、無言で水盤の前に立った。

腰に下げた大剣をすらりと抜くと、切っ先を天に向けて軽く目を瞑る。

アンジェリークの育てる大陸、エリューシオン。

まるで彼女そのもののように力強く、土地整備の不良などものともせずに逞しく暮らす民達。

痩せた土地に文句も言わず、自分達の天使に感謝の祈りを捧げながら明るく生き抜いているこの大陸と民達が、眼裏に浮かんでくる。

その姿に強さを与えるよう、強く念じる。

するとオスカーの体内から熱いサクリアが沸き上がり、やがてそれは高く掲げた剣先から吸い込まれるように天へと消えていく。

サクリアの放出を終えると、オスカーは静かに剣を鞘に戻し、奥の間を後にした。

奥の間から長い回廊を抜けて出口へと向かう途中の窓から、オスカーの視界は王立研究院の門の前に佇む、この時間ここにいるはずのない人物の姿を捉えた。

ディアと…アンジェリーク?

守護聖の育成は、基本的に執務時間が終わってから為される事になっている。

つまり、この時間に女王候補が王立研究院をうろうろしているはずはない。

しかし目の前の二人は、深刻な顔をしながら何やら話し込んでいる。

ここからでは何を話しているのか聞き取る事は出来ないが、ディアはその優しげな顔を曇らせながら、懸命に何かを説いている様子だった。

思いやるような、気遣うようなディアの表情。

そしてそれを俯き加減でじっと聞いていたアンジェリークは、唐突に顔を上げると、笑顔で頷いた。

笑っているのに、どこか泣きだしそうな、苦しげな笑顔────

それを見たオスカーの胸に嫌な予感が電撃のように再び走る。

どうしてアンジェリークは、こんな時間にここにいるのだ?

どうしてジュリアス様は、定刻になっても育成に現れない?

どうして彼女は…あんな無理に作ったような、引きつった泣き笑いの顔をしているんだ?

正体不明の不安に引き摺られるように、ディアの呼んだ馬車に乗り込むアンジェリークの後を追った。

馬車の向かった先は、何と言う事はない、いつもの女王候補寮だった。

俺のこの不安は、ただの思い過ごしだったのだろうか?

彼女はいつものように育成の相談をディアにして、その結果少し、帰宅が遅れただけなのだろうか。

いや、しかし───何かがおかしい。何かが、心に引っ掛かる。

アンジェリークを降ろして空になった馬車とすれ違いながら、どうしても消えない焦燥感を胸に寮の階段を駆け昇った。

「お嬢ちゃん!いるのか?」

ノックの音にも、返事はない。

しかし、微かだが間違いなく人のいる気配がする。

オスカーは意を決してドアのノブに手をかけた。

鍵のかかっていないそれは、驚く程あっさりと手の中で回転し、小さな音と共にドアが開いた。

「オスカーさま…?」

机の上で突っ伏していたアンジェリークが、ドアが開く気配に小さく身体を起こした。

その顔は───涙にまみれ、碧の瞳は赤く腫れ上がりかけていた。

「どうした?一体何があったんだ?」

アンジェリークの側まで駆け寄ると、彼女は両手で顔をごしごしと擦り、顔を上げて小さく鼻をすすり上げ、それから───先程ディアの前で見せたような、作り笑いの表情を浮かべてみせた。

「やだなぁ…こんな姿、誰にも見せたくなかったのに…」

だが笑顔を見せた彼女にも、オスカーは固い表情を崩す事が出来なかった。

「何があったか、良かったら聞かせてくれないか?お嬢ちゃんのそんな顔は、見ているこっちも辛くなる…」

心配そうなオスカーの瞳と、アンジェリークの泣き濡れた瞳が交錯する。

「オスカーさまには、隠し事が出来ないなぁ…」

途端にアンジェリークの下瞼には新たな涙が溢れだし、今にも零れ落ちそうな程大きな水たまりを作り出す。

「ついさっき、ロザリアが…女王候補を、降りたんです…」

たった一言だったが、アンジェリークの言いたい事がオスカーには電撃のように伝わってしまった。

「それは…ロザリアは、ジュリアス様の手を、取ったという事か…?」

「やっぱり、オスカーさまも御存知だったんですね…!私、二人が好きあってるのには気付いてました。でも、でも…あのジュリアスさまが、まさか…女王試験よりも恋愛を取るなんて、絶対ないと信じていたんです!!」

下唇をぎゅっと嚼み閉め、一杯に涙の溜まった瞳を揺らしながら、それでも自分の心を隠して泣くまいと懸命に耐えているアンジェリークの姿が、ひどく痛々しかった。

俺の前でくらいは、自分を偽らないで思いきり泣いてほしかった。

「お嬢ちゃんは…ジュリアス様の事が好きだったんだろう?」

アンジェリークは一瞬目を見開くと、オスカーの真直ぐな視線から逃れるようにその瞳を閉じた。

もはや涙をせき止める事も出来ず、その閉じられた瞼からは細い涙の筋が何本も落ちてゆく。

「やっぱりオスカーさまにだけは…隠し切れないんですね…」

アンジェリークは涙を際限なく零し続けながら、その眼裏に浮かんで消えないジュリアスの姿に思いを馳せていた。

最初は、憧れなのだと思っていた。

右も左もわからず飛空都市に連れられてきた私を、その揺るぎない光で導いてくれた人。

不安で一杯だった心に、明るい光を注いでくれ、私に女王になりたいという誇りを与えてくださった。

ジュリアスさまに認められたくて、いつも自分の能力以上に頑張ってきた。

一生懸命頑張った時は、あの厳しい表情に僅かに優しい笑顔が浮かぶ時もあった。

いつかあの方が心から笑顔を向けてくれる日が来たら。

そう思ったからこそ、女王試験も頑張ってこられた。

だけどその笑顔は、もう私の大切な親友にしか向けられないのだ。

アンジェリークは突然両手で顔を覆った。

声を殺そうとして震える、小さな肩。

オスカーはそっとその背中に手を回し、優しく背中をさすってやる。

だが先程から感じていた嫌な予感の正体が、現実としてすぐそこまで迫っていた。

アンジェリークの背中をなだめるようにさする手が、震えそうになる。

一番聞きたくなかった質問。

だが、確かめずにはいられなかった。

「それでは君が…女王になるのか?」

アンジェリークは一瞬身を固くし、僅かに間を置いてからオスカーの胸に身を埋め、抑えていたものを吐き出すかのように号泣した。

それが、彼女の答えだった。